Беседовал Александр Платунов

Андрей Могучий — об истории, интуиции и современном театре

Интервью с художественным руководителем Большого драматического театра

имени Г. А. Товстоногова Андреем Могучим

имени Г. А. Товстоногова Андреем Могучим

— Андрей! Прежде чем говорить о новом сезоне, хотелось бы подвести некоторые итоги, тем более что ситуация тому способствует: завершение первого контракта, бурные дискуссии и даже борьба за (и против) его продление и прочее… Оценивая прошлый сезон и, может быть, весь период твоего существования в БДТ, как тебе кажется, что из планов реализовать удалось, а что пока не получилось?

— Сразу хочу сказать: поскольку все тогда, уже больше трех лет назад (при назначении художественным руководителем БДТ. — А. П.), произошло достаточно внезапно и жизнь моя изменилась круто буквально за неделю, у меня не было и не могло быть на тот момент какой-то перспективной стратегии и конкретных планов строительства художественной программы театра. Такое количество неожиданностей, неведомых до тех пор проблем свалилось — это был какой-то обвал.

Я много советовался с коллегами, руководителями больших театров — пытался разузнать, как это все устроено-то на самом деле и как с этим справляться. Даже странно: я уже давно вроде бы имплантировался в «систему» — сначала «Балтийский дом», потом Александринка, но, оказывается, толком не представлял, как «система» работает. До такой степени Шуб и Фокин закрывали меня от реальности, давали возможность делать свое дело, не вникая в сложности устройства этой машины под названием ФГУК (Федеральное государственное учреждение культуры. — А. П.). А работает она — «система», — как выяснилось, в довольно жесткой манере.

Я много советовался с коллегами, руководителями больших театров — пытался разузнать, как это все устроено-то на самом деле и как с этим справляться. Даже странно: я уже давно вроде бы имплантировался в «систему» — сначала «Балтийский дом», потом Александринка, но, оказывается, толком не представлял, как «система» работает. До такой степени Шуб и Фокин закрывали меня от реальности, давали возможность делать свое дело, не вникая в сложности устройства этой машины под названием ФГУК (Федеральное государственное учреждение культуры. — А. П.). А работает она — «система», — как выяснилось, в довольно жесткой манере.

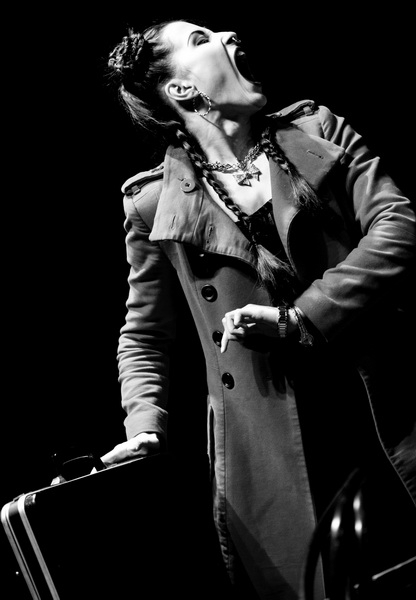

«Человек». Фото Станислава Левшина

Помню, как Марк Захаров, поздравляя меня, спросил: «Что же тебе пожелать, Андрей?..» И после долгой паузы продолжил: «Пожалуй, интуиции». Сейчас понимаю, что это был, наверное, самый правильный совет. Только спустя время можно осознать, что за эти три года произошло, но интуиция должна была работать на 200%… Интуитивность предполагает некую экстремальность — часто я в самый последний момент принимал неожиданные решения, мог отменить уже назначенную премьеру, поменять название планируемой постановки, если этого требовали сложившийся контекст, жизненная ситуация. А контекст менялся так быстро, что было не до дискуссий и прогнозов — нужны были поступки. Когда тебя преследует тигр и надо перепрыгнуть девятиметровую яму, то рассуждать не приходится — прыгай, и все. Вот так мы и существовали эти три года.

Ты спросил про итоги. Главный итог — это, конечно, полные залы. О театре вновь заговорили. Мы выпустили 17 премьер на трех сценах, провели десяток режиссерских лабораторий, создали стажерскую группу. Возникла логика художественной стратегии. Об этом много писали после фестиваля «Золотая Маска»-2016, на котором театр был представлен тремя спектаклями большой формы в 15 номинациях — «Человек», «ZHOLDAK DREAMS: похитители чувств» и «Пьяные». В итоге две «Маски» у «Пьяных» — за актерский ансамбль и режиссуру..

Ты спросил про итоги. Главный итог — это, конечно, полные залы. О театре вновь заговорили. Мы выпустили 17 премьер на трех сценах, провели десяток режиссерских лабораторий, создали стажерскую группу. Возникла логика художественной стратегии. Об этом много писали после фестиваля «Золотая Маска»-2016, на котором театр был представлен тремя спектаклями большой формы в 15 номинациях — «Человек», «ZHOLDAK DREAMS: похитители чувств» и «Пьяные». В итоге две «Маски» у «Пьяных» — за актерский ансамбль и режиссуру..

«Человек». Фото Станислава Левшина

В БДТ пришло новое поколение сильных молодых артистов, театр помолодел. Очень важно, что «старики» (среднее поколение), вначале скептически относившиеся к появлению стажерской группы, в процессе работы приняли молодежь, и не просто приняли, но многому их научили, поддержали. Ты же понимаешь, что такое впервые выйти на сцену БДТ. Это непросто совсем. Это такой экзамен, который не каждый выдержит. Театр принял молодежь, которая наравне с мастерами вышла на большую сцену. Театр стал меняться, энергия молодости соединилась с опытом наилучшим образом. Настроение стало меняться в лучшую сторону. Я почувствовал этот перелом, понял, что большинство хочет работать, идти дальше, хочет обновления. Сегодняшний БДТ — это единая сплоченная команда, состоящая из артистов всех поколений.

Сыграло роль, конечно, и то, что с большей частью коллектива я успел поработать и найти общий язык, а главный и на самом деле единственный критерий совместимости — это, конечно, контакт на профессиональном поле, где разговаривать гораздо интереснее, чем на поле сплетен, доносов и прочих мерзостей.

Сыграло роль, конечно, и то, что с большей частью коллектива я успел поработать и найти общий язык, а главный и на самом деле единственный критерий совместимости — это, конечно, контакт на профессиональном поле, где разговаривать гораздо интереснее, чем на поле сплетен, доносов и прочих мерзостей.

«Человек». Фото Станислава Левшина

— Что за эти три года все-таки не получилось?

— Не получилось?.. Может, оно и к лучшему, что не все получилось. Не знаю… Отчасти хотелось десакрализировать театральное пространство, открыть его для горожан, чтобы любой человек — взрослый, ребенок — привыкал находиться в театре всегда, не ощущал себя чужим.

Я предполагал, что в БДТ появится пространство открытого доступа. Там, где Греческий зал и ресторан, где могли бы проходить выставки, мастер-классы, семинары. Хотелось, чтобы жизнь в театре не прекращалась, чтобы ресторан мог работать в разных режимах, не закрывался после спектакля, чтобы зрители могли остаться, обсудить увиденное, возможно — с актерами, режиссерами. Ну, в общем, сделать так, как это давным-давно существует во многих европейских театрах.

— Не получилось?.. Может, оно и к лучшему, что не все получилось. Не знаю… Отчасти хотелось десакрализировать театральное пространство, открыть его для горожан, чтобы любой человек — взрослый, ребенок — привыкал находиться в театре всегда, не ощущал себя чужим.

Я предполагал, что в БДТ появится пространство открытого доступа. Там, где Греческий зал и ресторан, где могли бы проходить выставки, мастер-классы, семинары. Хотелось, чтобы жизнь в театре не прекращалась, чтобы ресторан мог работать в разных режимах, не закрывался после спектакля, чтобы зрители могли остаться, обсудить увиденное, возможно — с актерами, режиссерами. Ну, в общем, сделать так, как это давным-давно существует во многих европейских театрах.

«Человек». Фото Станислава Левшина

— То есть открыть театр не только для зрителей?

— Да-да. Когда мы это придумывали три года назад, возникало очень много идей. И тогда родилась формула «просветительская зона», и отсюда пошли просветительские темы и программы, потому что мы действительно понимали, и сейчас понимаем, что на самом деле это необходимо нам всем — по обе стороны занавеса: и людям, которые делают спектакли, и тем, кто приходит в театр.

За прошедшие пару десятков лет уровень запроса на подлинность, на художественность в театре, да и не только в театре, значительно снизился. За это мы, конечно, должны «благодарить» самих себя.

С одной стороны, сериалы и антреприза сильно испортили вкусы, включили процесс массового отупления, снизили уровень зрительского восприятия, уровень актерского и режиссерского профессионализма. С другой стороны, авангард 90-х, при всей позитивности его влияния на развитие отечественной художественной культуры, отрицая ценности традиционной культуры (давай для удобства пользоваться терминологией Владимира Паперного, т. е. отрицая, разрушая ценности «Культуры два»), которой свойственны консервация, ограничения, рамки, оглядывание назад, отторжение нового (как вредоносного), стагнация, восприятие всего иностранного как чуждого, враждебного, потенциально опасного и т. д., отчасти выплеснул с водой и ребенка.

Я принадлежу к этой генерации, поэтому могу говорить про то, что происходило со мной, с нами в эти годы.

— Да-да. Когда мы это придумывали три года назад, возникало очень много идей. И тогда родилась формула «просветительская зона», и отсюда пошли просветительские темы и программы, потому что мы действительно понимали, и сейчас понимаем, что на самом деле это необходимо нам всем — по обе стороны занавеса: и людям, которые делают спектакли, и тем, кто приходит в театр.

За прошедшие пару десятков лет уровень запроса на подлинность, на художественность в театре, да и не только в театре, значительно снизился. За это мы, конечно, должны «благодарить» самих себя.

С одной стороны, сериалы и антреприза сильно испортили вкусы, включили процесс массового отупления, снизили уровень зрительского восприятия, уровень актерского и режиссерского профессионализма. С другой стороны, авангард 90-х, при всей позитивности его влияния на развитие отечественной художественной культуры, отрицая ценности традиционной культуры (давай для удобства пользоваться терминологией Владимира Паперного, т. е. отрицая, разрушая ценности «Культуры два»), которой свойственны консервация, ограничения, рамки, оглядывание назад, отторжение нового (как вредоносного), стагнация, восприятие всего иностранного как чуждого, враждебного, потенциально опасного и т. д., отчасти выплеснул с водой и ребенка.

Я принадлежу к этой генерации, поэтому могу говорить про то, что происходило со мной, с нами в эти годы.

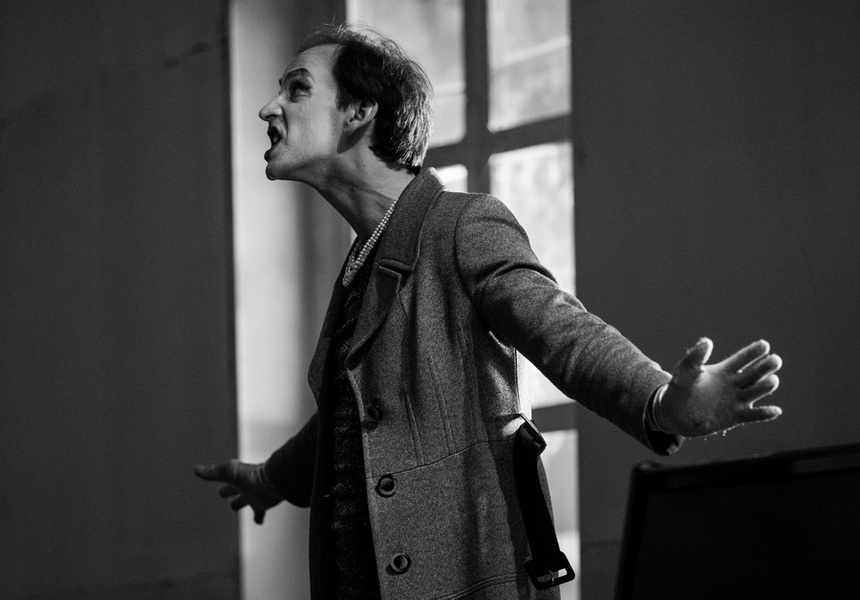

«ZHOLDAK DREAMS: похитители чувств». Фото Станислава Левшина

Первые шаги нашего поколения пришлись на конец 80-х — начало 90-х, на время разрушения всех и всяческих границ. Нам не нравилось то, что происходило в театре и в целом в культуре времен заката социалистической эпохи. Главным тезисом стало: «Не нравится то, что происходит вокруг, — сделай то, что тебе нравится» — естественное состояние участников процесса возникновения «Культуры один», которой свойственны свобода, подлинность, движение, отсутствие границ, создание и принятие нового и отрицание старого.

Мы как бы призваны были восстановить связь времен, причинно-следственную связь. Но, как известно, в каждой причине уже существуют все признаки следствия и, наоборот, в следствие всегда вшита причина.

И все мои «новации» и «поиски» 90-х имели совершенно определенные корни. В мои, как мне казалось, новые, авангардные идеи был сильно имплантирован предшествующий культурный слой: базовые ценности не потеряли актуальности.

Вот пример. Мой сын закончил операторский факультет два года назад, а дома лежала тоненькая брошюрка с лекциями Андрея Тарковского, которая много лет назад попала мне в руки. Я подумал: «Надо сыну подарить». Такой подарок от папы, типа путевки в жизнь: прочти мол, сынок, лекции Тарковского. Перед этим «ритуальным действием» я из любопытства решил полистать брошюру… И оказалось — боже мой, она 30 лет назад мною вся исчиркана карандашом! Оказывается, я 30 лет назад внимательно и, видимо, не один раз прочел эти тексты, потом столько же лет не брал ее в руки и с тех пор почти дословно цитирую идеи Тарковского, искренне принимая их за свои. И значит, мои мысли приходят не из разрушения, а из той самой связи, из которой вырос я — следствие.

— А сейчас что происходит и что, как тебе кажется, надо делать?

— Я чувствую, что во всем этом надо как-то правильно разобраться. В процесс вмешался интернет, информационный хаос, беспредел. То есть на смену одной свободе пришла другая, еще более мощная и, возможно, энергетический центр переместился в Сеть.

Мы как бы призваны были восстановить связь времен, причинно-следственную связь. Но, как известно, в каждой причине уже существуют все признаки следствия и, наоборот, в следствие всегда вшита причина.

И все мои «новации» и «поиски» 90-х имели совершенно определенные корни. В мои, как мне казалось, новые, авангардные идеи был сильно имплантирован предшествующий культурный слой: базовые ценности не потеряли актуальности.

Вот пример. Мой сын закончил операторский факультет два года назад, а дома лежала тоненькая брошюрка с лекциями Андрея Тарковского, которая много лет назад попала мне в руки. Я подумал: «Надо сыну подарить». Такой подарок от папы, типа путевки в жизнь: прочти мол, сынок, лекции Тарковского. Перед этим «ритуальным действием» я из любопытства решил полистать брошюру… И оказалось — боже мой, она 30 лет назад мною вся исчиркана карандашом! Оказывается, я 30 лет назад внимательно и, видимо, не один раз прочел эти тексты, потом столько же лет не брал ее в руки и с тех пор почти дословно цитирую идеи Тарковского, искренне принимая их за свои. И значит, мои мысли приходят не из разрушения, а из той самой связи, из которой вырос я — следствие.

— А сейчас что происходит и что, как тебе кажется, надо делать?

— Я чувствую, что во всем этом надо как-то правильно разобраться. В процесс вмешался интернет, информационный хаос, беспредел. То есть на смену одной свободе пришла другая, еще более мощная и, возможно, энергетический центр переместился в Сеть.

«ZHOLDAK DREAMS: похитители чувств». Фото Станислава Левшина

Думаю, что все разборки в профессиональной среде в последнее время закономерны. Не исключаю, что следующая за нами режиссерская генерация, сама того не понимая, законсервировала прорывы 90-х, превратившись в своеобразную «Культуру два», которая думает, что она «Культура один», более того, еще и сумела убедить в этом остальных.

Мне же кажется, что подлинным движением сейчас является просвещение, образование, обучение, даже так — поиск адекватного сегодняшнему дню метода обучения. И это должен быть какой-то новый метод, способ обучения. Не тот, что был пять-десять лет назад, а какой — сам пока не знаю, только догадываюсь.

Этим летом я набрал режиссерский курс. И режиссер Саша Артемов, который работает в одной со мной команде, при обсуждении учебных программ вдруг произносит: «Сейчас нужен станок!» Действительно, нужен, условно говоря, «станок».

— Балетный станок?

— Балетный. То есть надо учиться, условно говоря, «рисовать». Когда это произносит Артемов, человек из совершенно другой генерации, который находится сейчас, что называется, «в теме» намного больше, чем я, начинаю особенно это слышать…

— Понимаю. Всегда с удовольствием рассматриваю ранние работы художников модернистов-авангардистов, когда они демонстрируют владение академическим рисунком и реалистической техникой. То есть за их модернистскими исканиями — очень крепкая академическая школа. Ты это имеешь в виду?

— «Ремеслуха», как говорит Кочергин. Пути могут быть разными, не исключено, что завтра образование уйдет исключительно в удаленный доступ, необходимость в преподавателях — носителях знаний отпадет и человек самостоятельно будет прокладывать свои тропы в хаосе информационных полей соответственно со своим предназначением. Но «рисунок — станок» у него в основе должен быть: вокруг этого все крутится. Ничего нового я не говорю и никаких Америк не открываю, но мне самому в какой-то момент не казалось это нужным и обязательным для современного художника на сегодняшний день. У каждого есть фотокамера, у каждого есть компьютер, блоги — пожалуйста, твори. В какой-то момент мне казалось, что дигитализация — демократизация искусства, фактор новый и радостный. Но потом…

Сейчас вспомнил фильм «Выход через сувенирную лавку». Мне кажется, что здесь ключевой момент для всего современного искусства — этот фильм, где чувак в считаные дни стал миллионером и суперсовременным художником, и там такая печаль по поводу этого человека. Очень своевременное кино, как сказал бы… известно кто.

Мне же кажется, что подлинным движением сейчас является просвещение, образование, обучение, даже так — поиск адекватного сегодняшнему дню метода обучения. И это должен быть какой-то новый метод, способ обучения. Не тот, что был пять-десять лет назад, а какой — сам пока не знаю, только догадываюсь.

Этим летом я набрал режиссерский курс. И режиссер Саша Артемов, который работает в одной со мной команде, при обсуждении учебных программ вдруг произносит: «Сейчас нужен станок!» Действительно, нужен, условно говоря, «станок».

— Балетный станок?

— Балетный. То есть надо учиться, условно говоря, «рисовать». Когда это произносит Артемов, человек из совершенно другой генерации, который находится сейчас, что называется, «в теме» намного больше, чем я, начинаю особенно это слышать…

— Понимаю. Всегда с удовольствием рассматриваю ранние работы художников модернистов-авангардистов, когда они демонстрируют владение академическим рисунком и реалистической техникой. То есть за их модернистскими исканиями — очень крепкая академическая школа. Ты это имеешь в виду?

— «Ремеслуха», как говорит Кочергин. Пути могут быть разными, не исключено, что завтра образование уйдет исключительно в удаленный доступ, необходимость в преподавателях — носителях знаний отпадет и человек самостоятельно будет прокладывать свои тропы в хаосе информационных полей соответственно со своим предназначением. Но «рисунок — станок» у него в основе должен быть: вокруг этого все крутится. Ничего нового я не говорю и никаких Америк не открываю, но мне самому в какой-то момент не казалось это нужным и обязательным для современного художника на сегодняшний день. У каждого есть фотокамера, у каждого есть компьютер, блоги — пожалуйста, твори. В какой-то момент мне казалось, что дигитализация — демократизация искусства, фактор новый и радостный. Но потом…

Сейчас вспомнил фильм «Выход через сувенирную лавку». Мне кажется, что здесь ключевой момент для всего современного искусства — этот фильм, где чувак в считаные дни стал миллионером и суперсовременным художником, и там такая печаль по поводу этого человека. Очень своевременное кино, как сказал бы… известно кто.

«ZHOLDAK DREAMS: похитители чувств». Фото Станислава Левшина

Если вернуться к БДТ, то вот эта «Эпоха просвещения», или «Зона просвещения», — то, что сделать не удалось.

— Не удалось?! При всей звучности проектов?

— Не удалось. В той мере, в какой мыслилось… Я позвал Борю Павловича, он делал какие-то прекрасные проекты, которые умеет делать, но изначально это все задумывалось только как часть — и не самая большая — масштабной программы, которая должна была е-же-днев-но существовать…

— По материальным причинам?

— По материальным, психологическим и прочим, да и просто физических сил не хватило именно у меня на это. Большой драматический театр — это театр, обладающий очень внятной традицией. И главный генератор этой традиции — конечно же, Большая сцена. Вокруг Большой сцены организована вся архитектоника смыслов. Это главная точка, к которой приковано внимание всех, и за которую, конечно, я главную ответственность и несу.

Именно сложности, препятствия, которые создает эта традиция, как я сейчас понимаю, и высекают искру подлинности. Это только кажется, что, если бы не было этих барьеров, то мы бы «взлетели». Ничего подобного. Традиция — великая вещь, если понимать ее как веками сложившуюся мудрость.

— То есть говоря о традиции Большого драматического, ты имеешь в виду не только товстоноговский период?…

— Конечно.

— В конце концов, БДТ создавался как антитеза традиционной академической сцене, как театр романтической драмы (вспомним «Дон Карлоса»), был театром экспрессионизма в 20-е годы, смело интерпретировал классику в первой половине 30-х… Просто великая товстоноговская эпоха заслонила предшественников…

— Традиция как таковая является препятствием для необдуманных решений. Поэтому то, что не удалось — не удалось. Не знаю, к худшему или к лучшему, но мечта, чтобы этот театр стал открыт городу, все еще существует… Но сейчас я лучше понимаю, что Вторая сцена (Каменноостровский театр), Малая сцена и все наши учебные и лабораторные проекты должны быть подчинены одному — Большой сцене. Или, скажем так, большой форме.

— Не удалось?! При всей звучности проектов?

— Не удалось. В той мере, в какой мыслилось… Я позвал Борю Павловича, он делал какие-то прекрасные проекты, которые умеет делать, но изначально это все задумывалось только как часть — и не самая большая — масштабной программы, которая должна была е-же-днев-но существовать…

— По материальным причинам?

— По материальным, психологическим и прочим, да и просто физических сил не хватило именно у меня на это. Большой драматический театр — это театр, обладающий очень внятной традицией. И главный генератор этой традиции — конечно же, Большая сцена. Вокруг Большой сцены организована вся архитектоника смыслов. Это главная точка, к которой приковано внимание всех, и за которую, конечно, я главную ответственность и несу.

Именно сложности, препятствия, которые создает эта традиция, как я сейчас понимаю, и высекают искру подлинности. Это только кажется, что, если бы не было этих барьеров, то мы бы «взлетели». Ничего подобного. Традиция — великая вещь, если понимать ее как веками сложившуюся мудрость.

— То есть говоря о традиции Большого драматического, ты имеешь в виду не только товстоноговский период?…

— Конечно.

— В конце концов, БДТ создавался как антитеза традиционной академической сцене, как театр романтической драмы (вспомним «Дон Карлоса»), был театром экспрессионизма в 20-е годы, смело интерпретировал классику в первой половине 30-х… Просто великая товстоноговская эпоха заслонила предшественников…

— Традиция как таковая является препятствием для необдуманных решений. Поэтому то, что не удалось — не удалось. Не знаю, к худшему или к лучшему, но мечта, чтобы этот театр стал открыт городу, все еще существует… Но сейчас я лучше понимаю, что Вторая сцена (Каменноостровский театр), Малая сцена и все наши учебные и лабораторные проекты должны быть подчинены одному — Большой сцене. Или, скажем так, большой форме.

«ZHOLDAK DREAMS: похитители чувств». Фото Станислава Левшина

— И вы вступили в следующий период спектаклем «Гроза», как я понимаю?

— Совершенно верно. «Грозу» я делал гораздо дольше, чем предыдущие спектакли, гораздо осторожней — было даже несколько выпускных периодов. До этого казалось, что важнее скорее выпустить спектакль, пусть даже не совсем доделанный. Как, например, это было со «Что делать», который я рискнул выпустить совсем сырым, что создало этому спектаклю репутацию чуть ли не провала, но потом он вырос и выровнялся. На его основе, кстати, думаю сделать фильм. «Что делать» был для меня очень важным зачином программы — это заложено в самом названии спектакля, в его эстетике, даже в зрительском амфитеатре, который был поставлен в зале. И в том художественном качестве, в котором хотелось видеть спектакль (в самом начале, конечно, этого еще не было, но сегодня есть). То есть, выпуская недоделанный спектакль, я понимал риск, но для меня движение вперед, даже под градом критических камней, было важнее.

— В одной из критических статей о «Грозе» я читал, что ты начинал с идеи просвещения, но в конце концов, судя по содержанию спектакля, решил, что это бесполезно.

— Нет, вовсе нет! У меня дочка после просмотра «Грозы» в БДТ с радостью прочитала пьесу, что, скорее всего, вряд ли бы случилось в формате системы школьного воспитания, школьной прививки «любви к классике».

Для меня Островский — это новая тема: я его ставлю впервые. Честно говоря, не знал, как к нему подходить, но понимал, что оказываюсь в совершенно новой, необычной для себя стихии.

Читая литературу о «Грозе», наткнулся на статью Петра Вайля и Александра Гениса. Не стану скрывать: именно она во многом подсказала решение. Они разбирали Островского, исходя из традиции уличного, площадного фольклорного театра, потому что «Гроза» — она такой, условно говоря, «Царь Максимилиан», где в начале выходит герой и говорит: «Я — паршивая собака, Царь Максимилиан». И таким, собственно, и оказывается на протяжении всей пьесы — ни убавить, ни прибавить. В «Грозе» практически нет развития характеров — это почти лубок. Как только я ощутил жанр, мы и стали в эту сторону двигаться. И как только текст Островского зазвучал не в бытовом решении, он зазвучал фантастически — стал и поэтическим, и метафорическим, и совершенно современным. Он стал слышим, и стало понятно, что спектакль может быть и должен быть театром текста, а не театром ситуации и бытописательства, — это для меня самого было настоящим художественным открытием.

— Совершенно верно. «Грозу» я делал гораздо дольше, чем предыдущие спектакли, гораздо осторожней — было даже несколько выпускных периодов. До этого казалось, что важнее скорее выпустить спектакль, пусть даже не совсем доделанный. Как, например, это было со «Что делать», который я рискнул выпустить совсем сырым, что создало этому спектаклю репутацию чуть ли не провала, но потом он вырос и выровнялся. На его основе, кстати, думаю сделать фильм. «Что делать» был для меня очень важным зачином программы — это заложено в самом названии спектакля, в его эстетике, даже в зрительском амфитеатре, который был поставлен в зале. И в том художественном качестве, в котором хотелось видеть спектакль (в самом начале, конечно, этого еще не было, но сегодня есть). То есть, выпуская недоделанный спектакль, я понимал риск, но для меня движение вперед, даже под градом критических камней, было важнее.

— В одной из критических статей о «Грозе» я читал, что ты начинал с идеи просвещения, но в конце концов, судя по содержанию спектакля, решил, что это бесполезно.

— Нет, вовсе нет! У меня дочка после просмотра «Грозы» в БДТ с радостью прочитала пьесу, что, скорее всего, вряд ли бы случилось в формате системы школьного воспитания, школьной прививки «любви к классике».

Для меня Островский — это новая тема: я его ставлю впервые. Честно говоря, не знал, как к нему подходить, но понимал, что оказываюсь в совершенно новой, необычной для себя стихии.

Читая литературу о «Грозе», наткнулся на статью Петра Вайля и Александра Гениса. Не стану скрывать: именно она во многом подсказала решение. Они разбирали Островского, исходя из традиции уличного, площадного фольклорного театра, потому что «Гроза» — она такой, условно говоря, «Царь Максимилиан», где в начале выходит герой и говорит: «Я — паршивая собака, Царь Максимилиан». И таким, собственно, и оказывается на протяжении всей пьесы — ни убавить, ни прибавить. В «Грозе» практически нет развития характеров — это почти лубок. Как только я ощутил жанр, мы и стали в эту сторону двигаться. И как только текст Островского зазвучал не в бытовом решении, он зазвучал фантастически — стал и поэтическим, и метафорическим, и совершенно современным. Он стал слышим, и стало понятно, что спектакль может быть и должен быть театром текста, а не театром ситуации и бытописательства, — это для меня самого было настоящим художественным открытием.

«ZHOLDAK DREAMS: похитители чувств». Фото Станислава Левшина

— Рад это слышать, потому что я всегда считал Островского в «Грозе» именно надбытовым. Надо сказать, что сценическая практика это подтверждает: в истории театра нет ни одного выдающегося спектакля по «Грозе», сделанного в бытовой манере, — вспомним Мейерхольда, Таирова, Охлопкова и их последователей. Те, кто помнят Марию Николаевну Ермолову, думаю, тоже сильно ошибаются в ее как бы бытовой или психологической трактовке. «Гроза» не поддается традиционному психологическому решению.

— Не поддается. Во-первых, она написана до возникновения феномена русского психологического театра — Островский базировался на европейском и русском игровом театре, на собственных опытах переводов Шекспира, Гольдони, испанцев. То есть не на бытовом театре: он создавал какую-то особую культуру русского театра. Но впоследствии, с появлением фигуры Станиславского и в связи с мощнейшим феноменом русского психологического театра, эта культура, мне представляется, была подзабыта. Мы хотели вылезти из этой, языком Островского говоря, «коры» и попытаться понять, на чем основывалось мышление великого русского драматурга. Это то, собственно, к чему призывал Товстоногов: внимательно изучать автора и исходить из автора… видишь, как я заговорил?

— Островский создавал репертуар для театра вообще, поэтому он действительно много пьес написал, так сказать, для простой публики. Но все его главные пьесы — принципиальны, и ты прав, что «Гроза» написана до опытов Островского в психологическом театре, которые относятся к середине 1870-х годов.

— И музыкальность Островского, его знание фольклорной ритмики — все это еще Мейерхольд в своей «Грозе» вскрывал.

— Не боишься, что зритель, все равно приученный к такой школьной, ученической трактовке «Грозы», достаточно ограниченной, не сможет принять твою «Грозу»?

— Нет, не боюсь. Мы стараемся работать честно, и в этом отчасти залог подлинности, а значит, шанс на понимание и приятие.

Хотя… На круглом столе «Авторский театр. Границы интерпретации классических текстов», который мне довелось организовывать в рамках секции «Театр» Международного культурного форума, Анатолий Васильев, основываясь на своем персональном опыте работы с каноническими текстами, в частности с «Моцартом и Сальери» Пушкина, сказал: «Всякое обращение с классическим текстом человека опытного или несмышленыша всегда очень опасно и оборачивается в нашем обществе какой-то бессмысленной трагедией. Что с этим я могу сделать? У меня нет рецепта».

— Не поддается. Во-первых, она написана до возникновения феномена русского психологического театра — Островский базировался на европейском и русском игровом театре, на собственных опытах переводов Шекспира, Гольдони, испанцев. То есть не на бытовом театре: он создавал какую-то особую культуру русского театра. Но впоследствии, с появлением фигуры Станиславского и в связи с мощнейшим феноменом русского психологического театра, эта культура, мне представляется, была подзабыта. Мы хотели вылезти из этой, языком Островского говоря, «коры» и попытаться понять, на чем основывалось мышление великого русского драматурга. Это то, собственно, к чему призывал Товстоногов: внимательно изучать автора и исходить из автора… видишь, как я заговорил?

— Островский создавал репертуар для театра вообще, поэтому он действительно много пьес написал, так сказать, для простой публики. Но все его главные пьесы — принципиальны, и ты прав, что «Гроза» написана до опытов Островского в психологическом театре, которые относятся к середине 1870-х годов.

— И музыкальность Островского, его знание фольклорной ритмики — все это еще Мейерхольд в своей «Грозе» вскрывал.

— Не боишься, что зритель, все равно приученный к такой школьной, ученической трактовке «Грозы», достаточно ограниченной, не сможет принять твою «Грозу»?

— Нет, не боюсь. Мы стараемся работать честно, и в этом отчасти залог подлинности, а значит, шанс на понимание и приятие.

Хотя… На круглом столе «Авторский театр. Границы интерпретации классических текстов», который мне довелось организовывать в рамках секции «Театр» Международного культурного форума, Анатолий Васильев, основываясь на своем персональном опыте работы с каноническими текстами, в частности с «Моцартом и Сальери» Пушкина, сказал: «Всякое обращение с классическим текстом человека опытного или несмышленыша всегда очень опасно и оборачивается в нашем обществе какой-то бессмысленной трагедией. Что с этим я могу сделать? У меня нет рецепта».

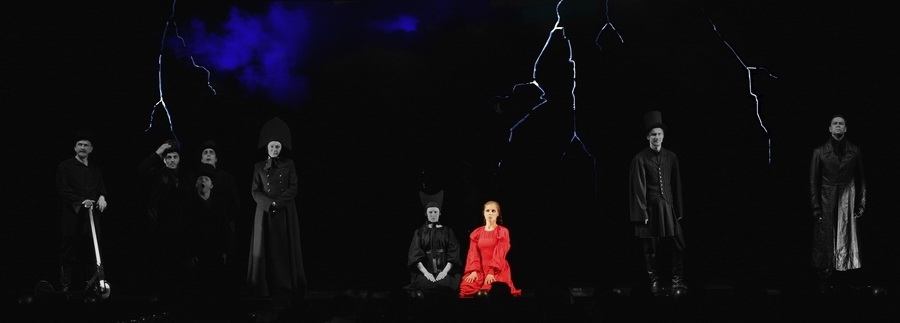

«Пьяные». Фото Станислава Левшина

Риск есть всегда, но это не повод вот так вдруг взять и начать врать себе и зрителю в угоду стереотипам и ярлыкам, навязанным нам бог знает кем.

— Ты говорил, что первый период в БДТ был скорее интуитивным, а теперь наступает период более осознанный, программный. Каковы же твои планы на ближайшее будущее — на начинающийся сезон?

— Перечислю несколько названий, но в произвольном порядке, потому что я интуитивную сторону процесса все-таки до конца не отметаю. В любом случае это будет соединение, как ни банально звучит, классики и современной драматургии: политику внедрения современной драматургии на Большую сцену я продолжу обязательно. Возможно, это будет продолжение сотрудничества с Вырыпаевым, мы начнем сотрудничать с Женей Гришковцом в качестве драматурга и, может быть, сорежиссера — мы уже с ним говорили об этом несколько раз. В планах остаются «Король Лир» и «Мертвые души» — это мои работы, «Три сестры» Володи Панкова в этом сезоне, хотелось бы продолжить творческий контакт с Витей Рыжаковым…

В планах достаточно большой список произведений для Малой сцены, и понятно, что ставить их будет новая режиссерская генерация. Также хотелось бы привлечь польскую режиссуру моего поколения, которая пока недостаточно представлена в русском театре. А она этого достойна — я с большим уважением отношусь к современной польской режиссуре. Очень хочу, чтобы Кристиан Люпа поставил в БДТ спектакль, но вряд ли это получится в обозримое время…

— Ты говорил, что первый период в БДТ был скорее интуитивным, а теперь наступает период более осознанный, программный. Каковы же твои планы на ближайшее будущее — на начинающийся сезон?

— Перечислю несколько названий, но в произвольном порядке, потому что я интуитивную сторону процесса все-таки до конца не отметаю. В любом случае это будет соединение, как ни банально звучит, классики и современной драматургии: политику внедрения современной драматургии на Большую сцену я продолжу обязательно. Возможно, это будет продолжение сотрудничества с Вырыпаевым, мы начнем сотрудничать с Женей Гришковцом в качестве драматурга и, может быть, сорежиссера — мы уже с ним говорили об этом несколько раз. В планах остаются «Король Лир» и «Мертвые души» — это мои работы, «Три сестры» Володи Панкова в этом сезоне, хотелось бы продолжить творческий контакт с Витей Рыжаковым…

В планах достаточно большой список произведений для Малой сцены, и понятно, что ставить их будет новая режиссерская генерация. Также хотелось бы привлечь польскую режиссуру моего поколения, которая пока недостаточно представлена в русском театре. А она этого достойна — я с большим уважением отношусь к современной польской режиссуре. Очень хочу, чтобы Кристиан Люпа поставил в БДТ спектакль, но вряд ли это получится в обозримое время…

«Пьяные». Фото Станислава Левшина

— По независящим от театра причинам…

— И от Кристиана тоже, как я понимаю. Мне кажется, очень интересные вещи происходят на Балканах. Там есть Томи Янежич, Аттила Виднянский и многие другие, оттуда я хочу получить какие-то новые силы…

— Для тебя важнее режиссер или название? Откуда вырастает идея очередного спектакля?

— Такой театр, как Большой драматический, не подразумевает однозначного ответа, потому что все имеет значение. Сейчас, говоря с режиссерами, я их все-таки ориентирую на русскую классику в большей степени. С Янежичем мы говорим о Толстом — «Смерть Ивана Ильича», например.

— В этом тоже есть момент программы: европейские режиссеры берут нашу классику, то есть сознательно предлагается взгляд «оттуда» на нас?

— Ну, отчасти, конечно. Я в свое время очень любил книжку, которая называлась «Россия глазами иностранцев». Когда я занимался Сашей Соколовым, то оба спектакля — «Школу для дураков» и «Между собакой и волком» — делал во Франции и Германии. И он это писал «издалека», а я не знаю за последнее время более русской литературы, чем проза Саши Соколова.

— Вблизи, видимо, мат сплошной получается, а это на сцене запрещено…

— Наверное… (Смеется) И с «Мертвыми душами» та же история. Да и Достоевский многое там задумывал.

— У Тарковского в «Ностальгии» есть замечательный финальный кадр с русским пейзажем в итальянском обрамлении — еще один пример взгляда «издалека».

— Да, но ты, наверное, заметил, что я не случайно обращаюсь именно к славянским режиссерам, которые могут это почувствовать.

— Есть славянская общность, хочешь сказать?

— Что-то есть — на уровне интуиции, какого-то понимания. Тот же Жолдак, как бы ни прикидывался немцем или инопланетянином, он, конечно, глубоко славянский человек. Я чувствую здесь какую-то энергию для себя и поэтому смотрю в ту сторону. Хотя самое страшное для меня сейчас — деление на «наших» и «не наших». В мире это происходит везде и всюду, в стране отражается на театральной ситуации — все это ты и сам прекрасно знаешь, поэтому я по-буддистски придерживаюсь срединного пути.

— И от Кристиана тоже, как я понимаю. Мне кажется, очень интересные вещи происходят на Балканах. Там есть Томи Янежич, Аттила Виднянский и многие другие, оттуда я хочу получить какие-то новые силы…

— Для тебя важнее режиссер или название? Откуда вырастает идея очередного спектакля?

— Такой театр, как Большой драматический, не подразумевает однозначного ответа, потому что все имеет значение. Сейчас, говоря с режиссерами, я их все-таки ориентирую на русскую классику в большей степени. С Янежичем мы говорим о Толстом — «Смерть Ивана Ильича», например.

— В этом тоже есть момент программы: европейские режиссеры берут нашу классику, то есть сознательно предлагается взгляд «оттуда» на нас?

— Ну, отчасти, конечно. Я в свое время очень любил книжку, которая называлась «Россия глазами иностранцев». Когда я занимался Сашей Соколовым, то оба спектакля — «Школу для дураков» и «Между собакой и волком» — делал во Франции и Германии. И он это писал «издалека», а я не знаю за последнее время более русской литературы, чем проза Саши Соколова.

— Вблизи, видимо, мат сплошной получается, а это на сцене запрещено…

— Наверное… (Смеется) И с «Мертвыми душами» та же история. Да и Достоевский многое там задумывал.

— У Тарковского в «Ностальгии» есть замечательный финальный кадр с русским пейзажем в итальянском обрамлении — еще один пример взгляда «издалека».

— Да, но ты, наверное, заметил, что я не случайно обращаюсь именно к славянским режиссерам, которые могут это почувствовать.

— Есть славянская общность, хочешь сказать?

— Что-то есть — на уровне интуиции, какого-то понимания. Тот же Жолдак, как бы ни прикидывался немцем или инопланетянином, он, конечно, глубоко славянский человек. Я чувствую здесь какую-то энергию для себя и поэтому смотрю в ту сторону. Хотя самое страшное для меня сейчас — деление на «наших» и «не наших». В мире это происходит везде и всюду, в стране отражается на театральной ситуации — все это ты и сам прекрасно знаешь, поэтому я по-буддистски придерживаюсь срединного пути.

«Пьяные». Фото Станислава Левшина

— Многие считают, что история развивается по спирали, на разных этапах повторяя предшествующие витки, — я на уровне интуиции, о которой мы сегодня много говорили, в это верю. Итак… В 1916 году главный авангардист русского театра Всеволод Эмильевич Мейерхольд поставил «Грозу», а уже в следующем, 1917-м, — «Маскарад», ставший последним спектаклем Российской империи. Ты, как я понимаю, главный авангардист нашего времени, спустя сто лет, в 2016 году, ставишь «Грозу»… и какое же из перечисленных названий предполагает быть новым «Маскарадом»?

— Сложно сказать. Я долго готовился к «Королю Лиру», теперь вот есть идея «Мертвых душ»…

— Сложно сказать. Я долго готовился к «Королю Лиру», теперь вот есть идея «Мертвых душ»…

«Гроза». Фото Станислава Левшина

— В нынешнем контексте оба названия звучат вполне символически. Поэтому ждем твоих новых премьер и последующих за ними событий.

— А может, и правда, «Маскарад» — хорошая идея…

— А может, и правда, «Маскарад» — хорошая идея…

Дата публикации:

Фото: Станислава Левшина