Беседовала Ирина Кириллова

«Есть время для любви,

для мудрости – другое»

Интервью с художественным руководителем Московского театра Ленком,

Народным артистом России

Марком Захаровым

Народным артистом России

Марком Захаровым

— Марк Анатольевич, я работаю в петербургском журнале, который называется «Театральный город». Хотелось бы спросить: как вы думаете, разговор о том, что Петербург и Москва так отличаются, и тема их отличий — почти философская, вся эта история «полемики» двух городов — придуманная, надуманная история?

— Нет. Я ощущаю это. Может быть, не смогу объяснить точно, но ощущаю разницу между московским зрителем и петербургским. Москвичи более избалованы. Здесь переизбыток разного рода мюзиклообразных зрелищ и других развлечений, которые учиняет наш мэр, загромождая изображениями тыкв, арбузов и других плодов привычные улицы и памятники. В глазах рябит. А петербуржцы унаследовали — каким образом, я не могу определить, мне это непонятно — такую ленинградскую интеллигентность… Поэтому для нас приезд в Ленинград, а потом — в Санкт-Петербург всегда был праздник. Мы всегда как-то немного перегруппировывали силы, что-то добавлялось в спектакль — какая-то нервная энергия. И сейчас я жду с нетерпением встречи с петербургским зрителем. Это стимул, «допинг» в самом хорошем смысле слова, который нужен для движения, для развития театра.

— Многим кажется, что петербургский зритель замкнутый, сдержанный, что с таким зрителем труднее. Для вас это трудный зритель?

— Может быть, вы правы и есть какая-то сдержанность. Но она, думаю, идет от хорошего интеллектуального обоснования, от такой врожденной интеллигентности. Каким-то образом ленинградское население, лучшая его часть, пережив страшную блокаду, сохранила такие «ростки». Мне кажется, они передались и привились.

— Вы в своих книгах так много объяснили о своем театре… Наверное, лучше, чем это сделали критики и историки. Но всем кажется, что есть еще какой-то секрет. Вы — лирик?

— Нет, во мне сидит какой-то дурной романтизм, который в свое время меня и привел к должности главного режиссера. Если бы я все знал о нашей истории… Если бы я знал ленинские записки: убить, казнить, уничтожить, не сдерживать массовитость террора, если бы я знал правду о той братоубийственной бойне… не смог бы поставить такие спектакли, как «Разгром» по Фадееву в Театре Маяковского в 1971 году, спектакль по Погодину. Это было, наверное, безответственно, не глубоко продумано. Мне, конечно, не хватало настоящего образования, не хватало, может быть, какой-то позиции в жизни. Но был романтизм, и он вывел меня на такую профессиональную стезю. Большую роль сыграли студенты, с которыми я общался в студенческом театре МГУ. Я об этом много рассказывал, не хочу повторяться. Они заразили меня юношеским максимализмом, отважным духом. Я в какой-то степени впитал эти их биотоки в свой организм, так мне кажется.

— Может быть, вы правы и есть какая-то сдержанность. Но она, думаю, идет от хорошего интеллектуального обоснования, от такой врожденной интеллигентности. Каким-то образом ленинградское население, лучшая его часть, пережив страшную блокаду, сохранила такие «ростки». Мне кажется, они передались и привились.

— Вы в своих книгах так много объяснили о своем театре… Наверное, лучше, чем это сделали критики и историки. Но всем кажется, что есть еще какой-то секрет. Вы — лирик?

— Нет, во мне сидит какой-то дурной романтизм, который в свое время меня и привел к должности главного режиссера. Если бы я все знал о нашей истории… Если бы я знал ленинские записки: убить, казнить, уничтожить, не сдерживать массовитость террора, если бы я знал правду о той братоубийственной бойне… не смог бы поставить такие спектакли, как «Разгром» по Фадееву в Театре Маяковского в 1971 году, спектакль по Погодину. Это было, наверное, безответственно, не глубоко продумано. Мне, конечно, не хватало настоящего образования, не хватало, может быть, какой-то позиции в жизни. Но был романтизм, и он вывел меня на такую профессиональную стезю. Большую роль сыграли студенты, с которыми я общался в студенческом театре МГУ. Я об этом много рассказывал, не хочу повторяться. Они заразили меня юношеским максимализмом, отважным духом. Я в какой-то степени впитал эти их биотоки в свой организм, так мне кажется.

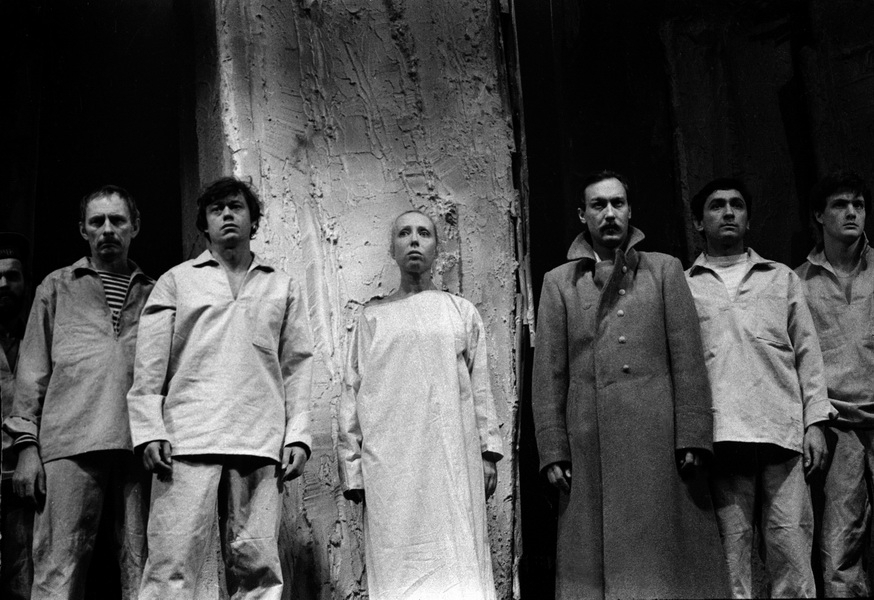

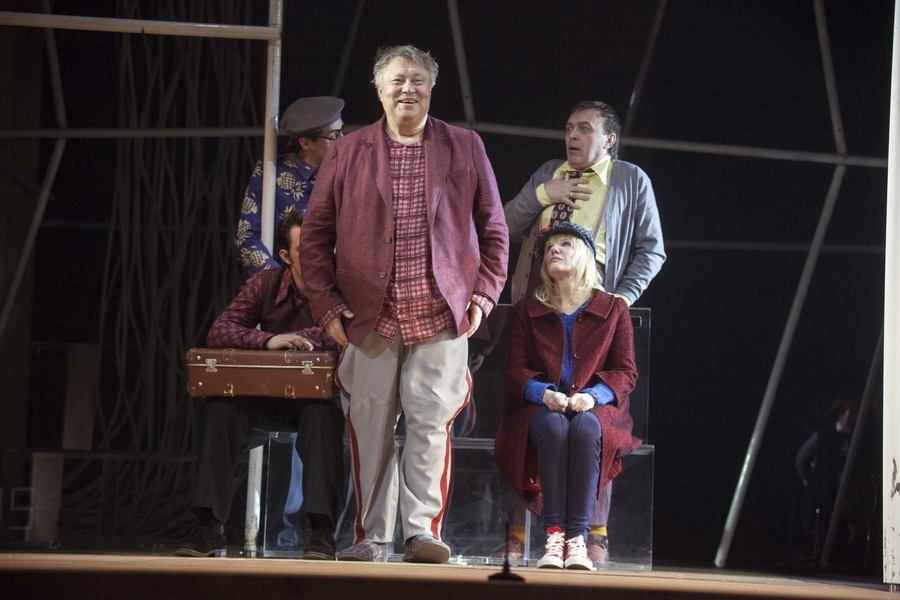

«Вальпургиева ночь». Фотограф - Александр Стернин.

— К вопросу о том, как многое передумывается в процессе, в ходе жизни. Вы везете в Петербург спектакль «Вальпургиева ночь» по Венедикту Ерофееву. Ерофеев писал тогда, когда вы пришли в Театр Ленинского комсомола и стали главным режиссером. Время между созданием поэмы «Москва — Петушки» и пьесы «Вальпургиева ночь» — как раз время вашего начала в «Ленкоме». Но в «Ленкоме» родился Марк Анатольевич Захаров с другим героем. А Венедикт Ерофеев «откуда-то» и «почему-то» сейчас пришел к вам. Я слышала ваши интервью после премьеры и мне показалось, что есть какое-то совершенно особое ваше отношение к этому автору. Как будто какой-то… долг, как будто это то, чего вы тогда не касались, а сейчас…

— Да, да. Вы сказали хорошее слово: «долг». Вы знаете, мне действительно не хватало, наверное, каких-то познаний… Он общался с Юрием Петровичем Любимовым, но это общение не привело к какому-то спектаклю. А я о нем узнавал постепенно. Сначала меня поразило желание жителей Петушков поставить памятник женщине, которая его встречала каждую пятницу на платформе. И чтобы один человек стоял на Курском вокзале, а она стояла бы там. Это такая необычная идея. И вот я сначала по каким-то таким «признакам» заинтересовался, а потом уже имел счастье познакомиться с его сочинениями. Это произошло недавно, в пределах двух-трех лет. И я поразился тому, как он сквозь дымку своих грез увидел такие закономерности в нашем сознании.

Знаете, большим писателем становится тот, кто разгадывает стиль мышления, образ мышления людей. Конечно, это классики: Гоголь, Достоевский, Чехов… Не хочу сравнивать с ними Венедикта Ерофеева. Он — эпатажный, дерзкий человек. Но он приоткрыл какую-то завесу и материализовал на бумаге то, что не удалось другим, великим писателям. Тот мусор, который есть в наших головах, те комплексы, которые живут в нас… Он познакомил нас с такой галлюционарной действительностью, которая является составной частью нас самих, может быть, нашего менталитета.

— Да, да. Вы сказали хорошее слово: «долг». Вы знаете, мне действительно не хватало, наверное, каких-то познаний… Он общался с Юрием Петровичем Любимовым, но это общение не привело к какому-то спектаклю. А я о нем узнавал постепенно. Сначала меня поразило желание жителей Петушков поставить памятник женщине, которая его встречала каждую пятницу на платформе. И чтобы один человек стоял на Курском вокзале, а она стояла бы там. Это такая необычная идея. И вот я сначала по каким-то таким «признакам» заинтересовался, а потом уже имел счастье познакомиться с его сочинениями. Это произошло недавно, в пределах двух-трех лет. И я поразился тому, как он сквозь дымку своих грез увидел такие закономерности в нашем сознании.

Знаете, большим писателем становится тот, кто разгадывает стиль мышления, образ мышления людей. Конечно, это классики: Гоголь, Достоевский, Чехов… Не хочу сравнивать с ними Венедикта Ерофеева. Он — эпатажный, дерзкий человек. Но он приоткрыл какую-то завесу и материализовал на бумаге то, что не удалось другим, великим писателям. Тот мусор, который есть в наших головах, те комплексы, которые живут в нас… Он познакомил нас с такой галлюционарной действительностью, которая является составной частью нас самих, может быть, нашего менталитета.

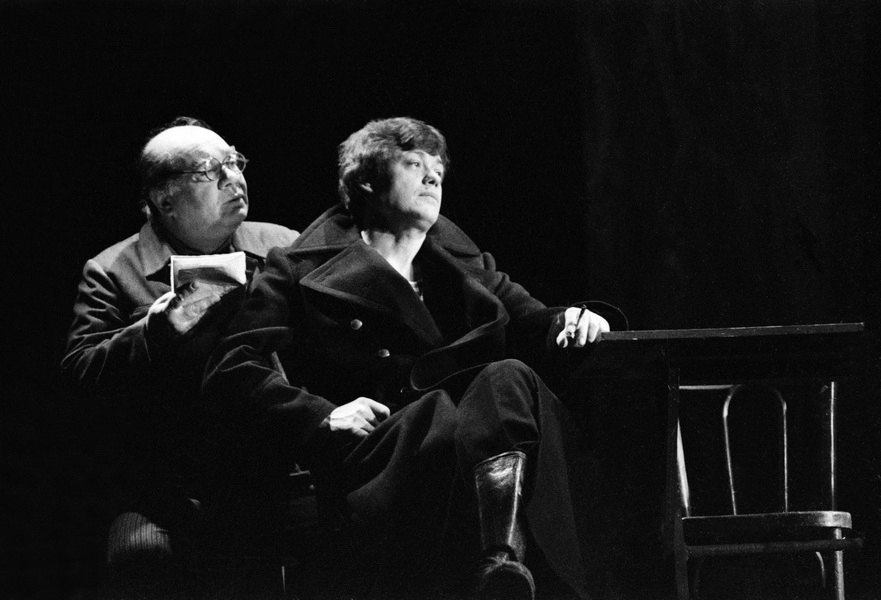

«Вальпургиева ночь». Фотограф - Александр Стернин.

— Взволнованные зрители после спектакля рассказывают о своих впечатлениях, многие говорят, что узнали на сцене ту жизнь, те советские 1970-е. А ведь спектакль про «сегодня» в этой «галлюционарной действительности» — непридуманное «сейчас». Или нет?

— Ну да, это наше прошлое неотделимо от настоящего. И те химеры, которые мучают нас сегодня, появились много раньше, чем мы родились. Я с ужасом прочел такие строки в революционной песне: «…партизанские отряды занимали города». И вдруг понял, что я про это когда-то ставил спектакль «Разгром». Я тогда пропустил эти слова мимо сознания. Вот сейчас я бы не смог поставить «Разгром». Сейчас я представляю тот ужас, когда партизанские отряды — партизанские! — занимают города. Что происходит с городом — что происходило в нашей истории?

Ерофеев подметил то, что не давалось другим писателям. В галлюционарном потоке его раздумий — эпатажных, иногда жестоких, грубых, но всегда искренних, всегда образных — он вскрыл особенности нашего характера. Чтобы понять, что мы собой представляем, нужно изучать не только Достоевского, Чехова, Гоголя… Платонова, но надо обязательно познакомиться с такими «энергетическими выбросами», которые оставил, подарил нам Венедикт Ерофеев.

— После «Разгрома» у вас был прекрасный спектакль «Оптимистическая трагедия». И в этом спектакле история была уже не «по Фадееву». У вас всегда складывались своя история, своя версия, другой взгляд?

— Да, это был действительно великолепный спектакль, как ни странно. Он был поставлен от отчаяния. Мой первый директор, Экимян, сказал, что дело совсем плохо, что почти решен вопрос о моем увольнении. (Меня несколько раз принимались увольнять, но как-то что-то отвлекало и руки не доходили, какой-то ангел-хранитель меня уберегал.) У меня дома на полке стоит собрание сочинений советских драматургов и я периодически эти тома просматривал. Но ничего, кроме ужаса графоманского, там не находил. А вот в «Оптимистической трагедии» есть все же печать таланта. Если отбросить то, что режет ухо (и мы это сделали в спектакле), то возникает конструкция, в которой есть что-то талантливое. Сама тема, ситуация пьесы — «из Голливуда». Анархически настроенный военно-морской корабль — страшное зло. Матросы убивали офицеров и, как потом мне объяснял Лихачев, заполнили Петроград, под воздействием наркотиков учиняли кровавые вакханалии. И вот на таком корабле появляется женщина на высоких каблуках, с зонтиком, и ей удается (автор, конечно, ей помогает, но все же это ей, такой барышне удается) установить контроль над ситуацией.

В том спектакле была находка, которой я до сих пор горжусь. Сторонники комиссара начинали песню, а через четыре такта ту же песню подхватывали анархисты. Вот одна из гримас революционной ситуации в России: люди пели одни и те же песни и потом уничтожали друг друга с большим удовольствием.

И, конечно, Евгений Павлович Леонов в роли Вожака много внес в этот спектакль личных наблюдений. Ему приходилось общаться с партийными деятелями «всех градаций», и вот он так садился — как в президиум, так переговаривался… И Абдулов родился в этом спектакле — в нем открылась такая черная энергия, не побоюсь этого слова. Это было ценное приобретение и для него, и для театра. Он в Сиплом предстал такой страшной фигурой, которую потом он еще дал в Петре Верховенском в «Диктатуре совести».

Спектакль пару месяцев не разрешали. Руководство, несмотря на название, подозревало, что в спектакле заложено что-то идеологически вредное. И решили проверить фотографии матросов, которые висели на веревочке, начинающейся еще в фойе. Нет ли среди них каких-нибудь эсеров, меньшевиков? И вот, проверяли.

— Идеи, которые управляли страной, людьми, может быть, вообще идеи у вас — «категория» как минимум не полезная. Мне всегда казалось, что вы все придумываете, ваши спектакли — сказки, истории мечты. Но вот — грустно. Сегодня на вашей сцене Венедикт Ерофеев. Были «Мистификация» Нины Садур, «Три девушки в голубом» Людмилы Петрушевской. Эти грустные промельки — «зигзаги режиссуры»? Или какие-то человеческие повороты?

— Ну да, это наше прошлое неотделимо от настоящего. И те химеры, которые мучают нас сегодня, появились много раньше, чем мы родились. Я с ужасом прочел такие строки в революционной песне: «…партизанские отряды занимали города». И вдруг понял, что я про это когда-то ставил спектакль «Разгром». Я тогда пропустил эти слова мимо сознания. Вот сейчас я бы не смог поставить «Разгром». Сейчас я представляю тот ужас, когда партизанские отряды — партизанские! — занимают города. Что происходит с городом — что происходило в нашей истории?

Ерофеев подметил то, что не давалось другим писателям. В галлюционарном потоке его раздумий — эпатажных, иногда жестоких, грубых, но всегда искренних, всегда образных — он вскрыл особенности нашего характера. Чтобы понять, что мы собой представляем, нужно изучать не только Достоевского, Чехова, Гоголя… Платонова, но надо обязательно познакомиться с такими «энергетическими выбросами», которые оставил, подарил нам Венедикт Ерофеев.

— После «Разгрома» у вас был прекрасный спектакль «Оптимистическая трагедия». И в этом спектакле история была уже не «по Фадееву». У вас всегда складывались своя история, своя версия, другой взгляд?

— Да, это был действительно великолепный спектакль, как ни странно. Он был поставлен от отчаяния. Мой первый директор, Экимян, сказал, что дело совсем плохо, что почти решен вопрос о моем увольнении. (Меня несколько раз принимались увольнять, но как-то что-то отвлекало и руки не доходили, какой-то ангел-хранитель меня уберегал.) У меня дома на полке стоит собрание сочинений советских драматургов и я периодически эти тома просматривал. Но ничего, кроме ужаса графоманского, там не находил. А вот в «Оптимистической трагедии» есть все же печать таланта. Если отбросить то, что режет ухо (и мы это сделали в спектакле), то возникает конструкция, в которой есть что-то талантливое. Сама тема, ситуация пьесы — «из Голливуда». Анархически настроенный военно-морской корабль — страшное зло. Матросы убивали офицеров и, как потом мне объяснял Лихачев, заполнили Петроград, под воздействием наркотиков учиняли кровавые вакханалии. И вот на таком корабле появляется женщина на высоких каблуках, с зонтиком, и ей удается (автор, конечно, ей помогает, но все же это ей, такой барышне удается) установить контроль над ситуацией.

В том спектакле была находка, которой я до сих пор горжусь. Сторонники комиссара начинали песню, а через четыре такта ту же песню подхватывали анархисты. Вот одна из гримас революционной ситуации в России: люди пели одни и те же песни и потом уничтожали друг друга с большим удовольствием.

И, конечно, Евгений Павлович Леонов в роли Вожака много внес в этот спектакль личных наблюдений. Ему приходилось общаться с партийными деятелями «всех градаций», и вот он так садился — как в президиум, так переговаривался… И Абдулов родился в этом спектакле — в нем открылась такая черная энергия, не побоюсь этого слова. Это было ценное приобретение и для него, и для театра. Он в Сиплом предстал такой страшной фигурой, которую потом он еще дал в Петре Верховенском в «Диктатуре совести».

Спектакль пару месяцев не разрешали. Руководство, несмотря на название, подозревало, что в спектакле заложено что-то идеологически вредное. И решили проверить фотографии матросов, которые висели на веревочке, начинающейся еще в фойе. Нет ли среди них каких-нибудь эсеров, меньшевиков? И вот, проверяли.

— Идеи, которые управляли страной, людьми, может быть, вообще идеи у вас — «категория» как минимум не полезная. Мне всегда казалось, что вы все придумываете, ваши спектакли — сказки, истории мечты. Но вот — грустно. Сегодня на вашей сцене Венедикт Ерофеев. Были «Мистификация» Нины Садур, «Три девушки в голубом» Людмилы Петрушевской. Эти грустные промельки — «зигзаги режиссуры»? Или какие-то человеческие повороты?

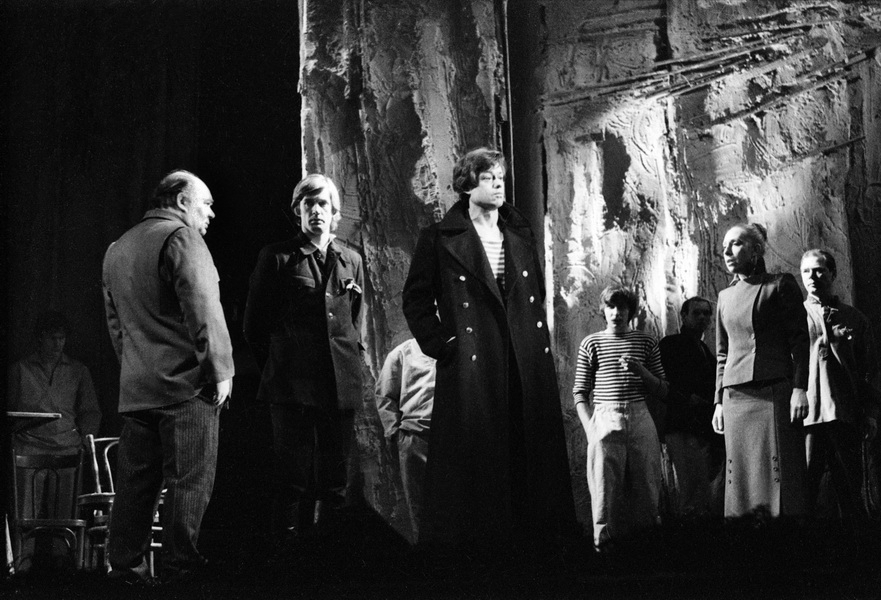

«Оптимистическая трагедия»

— Да уж человеческие, конечно, все человеческие истории.

«Три девушки в голубом» — это еще советская драматургия. И вот впервые заговорили о зарплате, о том, что не хватает денег, о такой матери-одиночке, о том, как у нее ребенок может заболеть, и о том, как у нее появляется любовник — странный ухажер из номенклатурных сфер. В одной его фразе особенно проявился талант Петрушевской. Он сказал (задумчиво!): «Я люблю, когда идет дождь, находиться в помещении». И я «добавил» — дал ему трубку. Такой «романтик моря», он привлек ее этим своим «загадочным романтизмом»: все-таки, когда идет дождь… лучше находиться в помещении.

Или вот я сначала решил, что Петрушевская это придумала: деревенские деревянные туалеты, которые закрывались на замок. Мне показалось: ну уж это совсем «чернуха». А потом я их увидел и очень порадовался за Петрушевскую.

На обсуждении этого спектакля — на худсовете — меня посетило прозрение и я сказал: знаете, пройдет совсем немного времени, и эта пьеса будет восприниматься как невинная акварель. Или вот, как вы сейчас говорите, сказка.

Как история с группой «Битлз»: я помню яростную атаку в прессе на это «страшное» явление в музыкальной культуре. И это свойственно не только советской психологии. Американский президент не пустил свою дочь на концерт «Битлз», чтобы не испортить девочке музыкальный вкус. А ведь сейчас всем уже кажется, что это — ну просто ангелы поют! И все наслаждаются этим пением, вспоминая прошлые времена, которые были страшноваты, но… За дымкой памяти они рисуются иначе.

Такая особенность человеческая есть, я понял это, когда при мне фронтовики вспоминали свою страшную окопную жизнь — вспоминали с веселыми прибаутками и смеялись. Я был, кажется, в 1986 году приглашен в свиту Бориса Николаевича. Он ездил поднимать свой рейтинг в город Пермь. Искали, кто у нас из культурной среды может его сопровождать. И вспомнили: Захаров работал в пермском театре, потом Вельяминов работал, а Жженов сидел в пермской тюрьме. И нас троих отрядили туда. И, когда вечером мы пошли в ресторан, они стали вспоминать пересыльные тюрьмы. Я слушал их с ужасом, а они рассказывали с хохотом. Это было для меня таким интересным постижением истин, которые мне раньше не давались.

«Три девушки в голубом» — это еще советская драматургия. И вот впервые заговорили о зарплате, о том, что не хватает денег, о такой матери-одиночке, о том, как у нее ребенок может заболеть, и о том, как у нее появляется любовник — странный ухажер из номенклатурных сфер. В одной его фразе особенно проявился талант Петрушевской. Он сказал (задумчиво!): «Я люблю, когда идет дождь, находиться в помещении». И я «добавил» — дал ему трубку. Такой «романтик моря», он привлек ее этим своим «загадочным романтизмом»: все-таки, когда идет дождь… лучше находиться в помещении.

Или вот я сначала решил, что Петрушевская это придумала: деревенские деревянные туалеты, которые закрывались на замок. Мне показалось: ну уж это совсем «чернуха». А потом я их увидел и очень порадовался за Петрушевскую.

На обсуждении этого спектакля — на худсовете — меня посетило прозрение и я сказал: знаете, пройдет совсем немного времени, и эта пьеса будет восприниматься как невинная акварель. Или вот, как вы сейчас говорите, сказка.

Как история с группой «Битлз»: я помню яростную атаку в прессе на это «страшное» явление в музыкальной культуре. И это свойственно не только советской психологии. Американский президент не пустил свою дочь на концерт «Битлз», чтобы не испортить девочке музыкальный вкус. А ведь сейчас всем уже кажется, что это — ну просто ангелы поют! И все наслаждаются этим пением, вспоминая прошлые времена, которые были страшноваты, но… За дымкой памяти они рисуются иначе.

Такая особенность человеческая есть, я понял это, когда при мне фронтовики вспоминали свою страшную окопную жизнь — вспоминали с веселыми прибаутками и смеялись. Я был, кажется, в 1986 году приглашен в свиту Бориса Николаевича. Он ездил поднимать свой рейтинг в город Пермь. Искали, кто у нас из культурной среды может его сопровождать. И вспомнили: Захаров работал в пермском театре, потом Вельяминов работал, а Жженов сидел в пермской тюрьме. И нас троих отрядили туда. И, когда вечером мы пошли в ресторан, они стали вспоминать пересыльные тюрьмы. Я слушал их с ужасом, а они рассказывали с хохотом. Это было для меня таким интересным постижением истин, которые мне раньше не давались.

«Оптимистическая трагедия»

— И Ерофеев — постижение истин? Продолжение?

— Да, конечно. Его работа с ленинскими сочинениями, его совершенно замечательная подборка ленинских указаний: что делать с могилой Клары Цеткин, какие цветочки посадить, кого расстрелять, кого еще как наказать, и тут же какие-то сентиментальные вещи, которые кажутся придуманными, а они истинны. И эти дерзости, связанные с Фанни Каплан, с прозой, которую Ерофеев писал для журнала «Вече». Я не знаю такого журнала, но он обессмертил себя тем, что напечатал несколько абзацев сочинений Ерофеева.

— Марк Анатольевич, вам не понравилось слово «сказки»?

— Нет, нет, сказки — не понравилось. Ведь в каждой сказке… Вот «Тиль» — да, конечно, сказание де Костера, но там были такие прибаутки, которые, конечно, носили характер более сдержанный, чем Венедикт Ерофеев, но все-таки… Номенклатурные работники замечали недопустимость подобного рода вещей. Меня серьезно намеревались уволить. И уже говорили, советовали: надо, пора тихо уйти в театр оперетты.

Самый радикальный момент: когда решалось, на каком огне будет поджариваться Клаас, — на быстром огне или медленном. И вся массовка — народ — они все-таки настаивали, что на быстром, выбирали это как более гуманный способ. И персонаж — представитель власти — объявлял, что суд идет навстречу пожеланиям — Клаас будет сожжен на быстром огне. Тогда кто-то из народа говорил: «Добились!» Сейчас, наверное, это невинная шутка, а по тем временам такое на сцене было деянием. Или вот когда король в «Обыкновенном чуде» приветствовал народ брежневским «жестом с Мавзолея»… вот он так помахивал рукой, и в Доме кино возникали не просто аплодисменты, а какое-то братание от радости, что вот — наконец — смелость!

— Да, так, но главный подарок был — ваш театр. И театральная игра — как пристанище, как защита… Нет ли по прошествии лет ощущения, что это все же так эфемерно?..

— Но наше искусство — эфемерно. В кинематографе остается документ…

— Вы поэтому занимались кино, чтобы сохранить свой театр?

— Чтобы заработать денег и просто заниматься искусством, которое меня очень притягивало. Наверное, это более прозаические причины. Я понимал, что не могу сделать такой фильм, который ляжет на полку. И понимал, что сделаю кино не для кинотеатра, что все будет так длинно, затянуто и нужен телевизор, когда можно выходить на кухню, ставить чайник… Но потом я, конечно, исчерпал для себя тему королей, принцесс и разных сочинителей-волшебников.

— Да, конечно. Его работа с ленинскими сочинениями, его совершенно замечательная подборка ленинских указаний: что делать с могилой Клары Цеткин, какие цветочки посадить, кого расстрелять, кого еще как наказать, и тут же какие-то сентиментальные вещи, которые кажутся придуманными, а они истинны. И эти дерзости, связанные с Фанни Каплан, с прозой, которую Ерофеев писал для журнала «Вече». Я не знаю такого журнала, но он обессмертил себя тем, что напечатал несколько абзацев сочинений Ерофеева.

— Марк Анатольевич, вам не понравилось слово «сказки»?

— Нет, нет, сказки — не понравилось. Ведь в каждой сказке… Вот «Тиль» — да, конечно, сказание де Костера, но там были такие прибаутки, которые, конечно, носили характер более сдержанный, чем Венедикт Ерофеев, но все-таки… Номенклатурные работники замечали недопустимость подобного рода вещей. Меня серьезно намеревались уволить. И уже говорили, советовали: надо, пора тихо уйти в театр оперетты.

Самый радикальный момент: когда решалось, на каком огне будет поджариваться Клаас, — на быстром огне или медленном. И вся массовка — народ — они все-таки настаивали, что на быстром, выбирали это как более гуманный способ. И персонаж — представитель власти — объявлял, что суд идет навстречу пожеланиям — Клаас будет сожжен на быстром огне. Тогда кто-то из народа говорил: «Добились!» Сейчас, наверное, это невинная шутка, а по тем временам такое на сцене было деянием. Или вот когда король в «Обыкновенном чуде» приветствовал народ брежневским «жестом с Мавзолея»… вот он так помахивал рукой, и в Доме кино возникали не просто аплодисменты, а какое-то братание от радости, что вот — наконец — смелость!

— Да, так, но главный подарок был — ваш театр. И театральная игра — как пристанище, как защита… Нет ли по прошествии лет ощущения, что это все же так эфемерно?..

— Но наше искусство — эфемерно. В кинематографе остается документ…

— Вы поэтому занимались кино, чтобы сохранить свой театр?

— Чтобы заработать денег и просто заниматься искусством, которое меня очень притягивало. Наверное, это более прозаические причины. Я понимал, что не могу сделать такой фильм, который ляжет на полку. И понимал, что сделаю кино не для кинотеатра, что все будет так длинно, затянуто и нужен телевизор, когда можно выходить на кухню, ставить чайник… Но потом я, конечно, исчерпал для себя тему королей, принцесс и разных сочинителей-волшебников.

— Но в них было много тревожного…

— Да, много тревожного. Например, я об этом писал уже не раз, песня, которую пел Андрей Миронов: «Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк» — воспринималась как поползновение на некоторые «сексуальные нормы» в нашем искусстве, как чуть ли не заря сексуальной революции и вызывала разные неожиданные реакции.

— Да, что-то попадало впрямую и срабатывало. Конечно, иносказание легко прочитывалось и раскрывалось… А поэзия?

— Вы правы, был какой-то нерв. Даже в безобидных общениях и диалогах существовало напряжение, была какая-то тревога. Она сопутствовала мне в жизни.

Хотя я никогда особенно не боялся и не было у меня таких отчаянных приступов трусости. Даже несмотря на разные тяжелые ситуации вроде прихода Суслова на мой спектакль, когда решалась моя судьба. Мне все равно это казалось делом веселым. Помогал этот дурной романтизм, оптимизм, который до сих пор сидит во мне.

— Даже когда вы ставите Ерофеева? В вас остается все тот же оптимизм?

— Наверное… Мне кажется, в чем-то принципиальном я не изменился. Хотя сейчас другое время. Станиславский говорил, что нужно переучиваться каждые пять лет, а теперь, наверное, уже каждые три года, если не каждый год.

— А мне кажется, что то время, которое есть сейчас, как-то даже чересчур затянулось.

— Согласен. Конечно, мы все ждем: что-то должно произойти, какое-то благое изменение в жизни. Я даже думаю, что-то уже прорывается наружу.

Прорываются такие публикации, в которых есть здравый смысл. Хотя… ощущается какая-то такая истерия… Когда-то Визбор пел: «Мы всю Америку оденем в галифе…» Так вот спросите сейчас, есть ли добровольцы, которые пойдут воевать с Америкой? Думаю, найдутся. Вообще, добровольцы находятся на все страшные порывы, которые испытывало человечество.

— Да, много тревожного. Например, я об этом писал уже не раз, песня, которую пел Андрей Миронов: «Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк» — воспринималась как поползновение на некоторые «сексуальные нормы» в нашем искусстве, как чуть ли не заря сексуальной революции и вызывала разные неожиданные реакции.

— Да, что-то попадало впрямую и срабатывало. Конечно, иносказание легко прочитывалось и раскрывалось… А поэзия?

— Вы правы, был какой-то нерв. Даже в безобидных общениях и диалогах существовало напряжение, была какая-то тревога. Она сопутствовала мне в жизни.

Хотя я никогда особенно не боялся и не было у меня таких отчаянных приступов трусости. Даже несмотря на разные тяжелые ситуации вроде прихода Суслова на мой спектакль, когда решалась моя судьба. Мне все равно это казалось делом веселым. Помогал этот дурной романтизм, оптимизм, который до сих пор сидит во мне.

— Даже когда вы ставите Ерофеева? В вас остается все тот же оптимизм?

— Наверное… Мне кажется, в чем-то принципиальном я не изменился. Хотя сейчас другое время. Станиславский говорил, что нужно переучиваться каждые пять лет, а теперь, наверное, уже каждые три года, если не каждый год.

— А мне кажется, что то время, которое есть сейчас, как-то даже чересчур затянулось.

— Согласен. Конечно, мы все ждем: что-то должно произойти, какое-то благое изменение в жизни. Я даже думаю, что-то уже прорывается наружу.

Прорываются такие публикации, в которых есть здравый смысл. Хотя… ощущается какая-то такая истерия… Когда-то Визбор пел: «Мы всю Америку оденем в галифе…» Так вот спросите сейчас, есть ли добровольцы, которые пойдут воевать с Америкой? Думаю, найдутся. Вообще, добровольцы находятся на все страшные порывы, которые испытывало человечество.

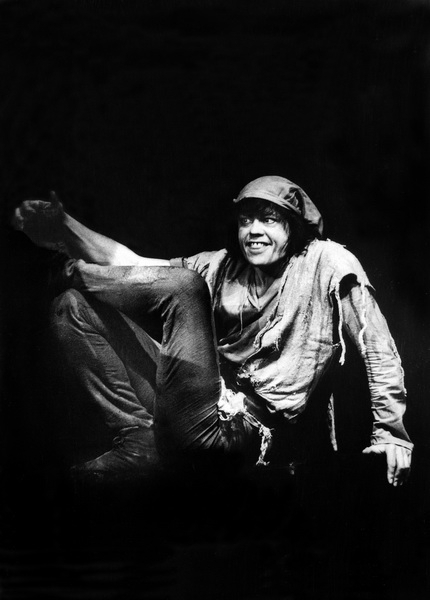

Тиль

— Хочется спросить вас как Мастера: вы работает со студентами, учите режиссеров — а нужна режиссерам история театра? Может быть, не нужна?

— Нужна. Я даже склоняюсь к тому, что и алгебра с геометрией в школе нужны. Мы привыкли, что можно накачать мышцы физическими упражнениями. А вот можно и извилины человеческого мозга привести в более подвижное и деятельное состояние. И познание, хотя оно умножает скорбь, тем не менее обогащает человека.

Если человек знает то, что знал дореволюционный интеллигент, он по-другому смотрит на мир, на жизнь.

История театра важна. И нужна. То, что я получил в ГИТИСе, продолжает во мне жить. Не знаю, помогает ли это мне. Думаю, что помогает. Та смелость и энергия, которая была свойственна Мейерхольду. Те прозрения, которые подарил нам Станиславский. Однажды он, приглашенный сыграть отрывок из «Чайки» в настоящей зелени, с настоящей луной и небом, сказал: «Ну, если настоящий космос, надо играть иначе». Тут я понимаю, что он гениальный человек. Иногда просто соглашаюсь, а тут — да, понимаю.

Я не видел спектакль «Дни Турбиных», но… Мне кажется, там была такая аура, такая энергетика, которая составляет суть театра или, по крайней мере, важную его часть.

И меня очень интересуют люди, о которых у меня нет личных впечатлений: Михаил Чехов, Александр Таиров.

— «Дни Турбиных» — спектакль, о котором писал Товстоногов, он смотрел его 11 раз. Театр Товстоногова и театр Марка Захарова — совсем разные театры. Как странно история «работает»…

— Да. Во мне, возможно, говорит гордыня… Но мне дорог один рассказ, который мне передавали разные люди и вот недавно снова — Олег Басилашвили. Это рассказ о том, как Товстоногов однажды вернулся из Москвы и собрал коллектив. Он иногда собирал коллектив по каким-то вопросам, которые впрямую не относились к текущему репертуару, просвещал артистов. И вот он сказал: «Вы знаете, появился в Москве новый настоящий режиссер — Захаров, он поставил спектакль „Доходное место" в Театре Сатиры». Мне это дорого.

— Спектакль «Доходное место» ведь жил совсем недолго, его запретили?

— Совсем недолго, да. Меня очень успокоил Ефремов тогда, он сказал: «Не жалей. Будут помнить».

— Нужна. Я даже склоняюсь к тому, что и алгебра с геометрией в школе нужны. Мы привыкли, что можно накачать мышцы физическими упражнениями. А вот можно и извилины человеческого мозга привести в более подвижное и деятельное состояние. И познание, хотя оно умножает скорбь, тем не менее обогащает человека.

Если человек знает то, что знал дореволюционный интеллигент, он по-другому смотрит на мир, на жизнь.

История театра важна. И нужна. То, что я получил в ГИТИСе, продолжает во мне жить. Не знаю, помогает ли это мне. Думаю, что помогает. Та смелость и энергия, которая была свойственна Мейерхольду. Те прозрения, которые подарил нам Станиславский. Однажды он, приглашенный сыграть отрывок из «Чайки» в настоящей зелени, с настоящей луной и небом, сказал: «Ну, если настоящий космос, надо играть иначе». Тут я понимаю, что он гениальный человек. Иногда просто соглашаюсь, а тут — да, понимаю.

Я не видел спектакль «Дни Турбиных», но… Мне кажется, там была такая аура, такая энергетика, которая составляет суть театра или, по крайней мере, важную его часть.

И меня очень интересуют люди, о которых у меня нет личных впечатлений: Михаил Чехов, Александр Таиров.

— «Дни Турбиных» — спектакль, о котором писал Товстоногов, он смотрел его 11 раз. Театр Товстоногова и театр Марка Захарова — совсем разные театры. Как странно история «работает»…

— Да. Во мне, возможно, говорит гордыня… Но мне дорог один рассказ, который мне передавали разные люди и вот недавно снова — Олег Басилашвили. Это рассказ о том, как Товстоногов однажды вернулся из Москвы и собрал коллектив. Он иногда собирал коллектив по каким-то вопросам, которые впрямую не относились к текущему репертуару, просвещал артистов. И вот он сказал: «Вы знаете, появился в Москве новый настоящий режиссер — Захаров, он поставил спектакль „Доходное место" в Театре Сатиры». Мне это дорого.

— Спектакль «Доходное место» ведь жил совсем недолго, его запретили?

— Совсем недолго, да. Меня очень успокоил Ефремов тогда, он сказал: «Не жалей. Будут помнить».

Тиль

— Вы не реалист?

— Я не реалист, нет. Но было время, когда вот так говорить, как у Ефремова в «Современнике» (это называли, кажется, «шептальный реализм»), казалось виртуозным мастерством. Я к «Современнику» относился с трепетом.

— Да, без грима и костюма, такая правда. Писали, что это «театр поколений», и один критик заметил: тема поколения важна, но она временна, конечна.

— Вы так думаете? Есть завершение?

…Знаете, после «Мюнхгаузена» Ефремов позвал к себе Горина. Он Горину предлагал: «Старик, нам нужна такая пьеса, напиши для нас, поработаем». Это он хотел выпрыгнуть за рамки того, что знает, умеет.

— Трудно руководить театром, который обязывает?

— Очень трудно.

— Что бы хотелось поставить?

— Шекспира я не ставил, чего мне не могут простить некоторые шекспироведы… Вокруг «Макбета» ходил кругами, но мне сказали, что это опасная, мистическая пьеса. Могут случаться из-за нее разные неприятности.

С Гоголем вроде бы тоже возможны осложнения. Но я попробовал. У меня был хороший спектакль «Ревизор» на самом пике перестройки. Я поставил его со студентами, в черном зале Театра Маяковского. Но вот прошел какой-то временной цикл, и сейчас мне кажется, что эта пьеса уже, пожалуй, неинтересна, ее слишком хорошо знают. Это тоже важно…

Никогда бы не поставил «Голого короля» или «Принцессу Турандот», потому что есть легендарные спектакли — как-то не хочется с ними меряться силами.

— В одной статье о вас, написанной более чем опытным театроведом, есть соображение о том, что Сухово-Кобылина вы не ставите потому, что он вам слишком близок.

— Я видел очень хороший спектакль у Фоменко, давно, почти ничего не осталось в памяти, но все-таки ощущение осталось. Тогда меня немножко огорчило, что как-то первый акт кончается ничем, как-то плохо с финалами… И чего-то не хватает, хорошей булгаковщины, хотя замах есть такой — мистический…

— Если бы вы могли выбирать любую площадку в Петербурге для гастролей своего театра, какую бы выбрали?

— Очень хотелось всегда в БДТ. И однажды мы там играли. Но мы застали тот период, когда было ощущение, что это «дом с привидениями», из него тогда ушла живая душа и он оставил тягостное впечатление своими темными сводами, плохо освещенными. Может быть, сейчас происходит какое-то восстановление сил и энергии этого дома, не знаю. Но, конечно, я бы выбрал для нас театр Товстоногова, который теперь уже не имени Горького. И это прекрасно, что не довлеет Горький, задвинули его…

— Я не реалист, нет. Но было время, когда вот так говорить, как у Ефремова в «Современнике» (это называли, кажется, «шептальный реализм»), казалось виртуозным мастерством. Я к «Современнику» относился с трепетом.

— Да, без грима и костюма, такая правда. Писали, что это «театр поколений», и один критик заметил: тема поколения важна, но она временна, конечна.

— Вы так думаете? Есть завершение?

…Знаете, после «Мюнхгаузена» Ефремов позвал к себе Горина. Он Горину предлагал: «Старик, нам нужна такая пьеса, напиши для нас, поработаем». Это он хотел выпрыгнуть за рамки того, что знает, умеет.

— Трудно руководить театром, который обязывает?

— Очень трудно.

— Что бы хотелось поставить?

— Шекспира я не ставил, чего мне не могут простить некоторые шекспироведы… Вокруг «Макбета» ходил кругами, но мне сказали, что это опасная, мистическая пьеса. Могут случаться из-за нее разные неприятности.

С Гоголем вроде бы тоже возможны осложнения. Но я попробовал. У меня был хороший спектакль «Ревизор» на самом пике перестройки. Я поставил его со студентами, в черном зале Театра Маяковского. Но вот прошел какой-то временной цикл, и сейчас мне кажется, что эта пьеса уже, пожалуй, неинтересна, ее слишком хорошо знают. Это тоже важно…

Никогда бы не поставил «Голого короля» или «Принцессу Турандот», потому что есть легендарные спектакли — как-то не хочется с ними меряться силами.

— В одной статье о вас, написанной более чем опытным театроведом, есть соображение о том, что Сухово-Кобылина вы не ставите потому, что он вам слишком близок.

— Я видел очень хороший спектакль у Фоменко, давно, почти ничего не осталось в памяти, но все-таки ощущение осталось. Тогда меня немножко огорчило, что как-то первый акт кончается ничем, как-то плохо с финалами… И чего-то не хватает, хорошей булгаковщины, хотя замах есть такой — мистический…

— Если бы вы могли выбирать любую площадку в Петербурге для гастролей своего театра, какую бы выбрали?

— Очень хотелось всегда в БДТ. И однажды мы там играли. Но мы застали тот период, когда было ощущение, что это «дом с привидениями», из него тогда ушла живая душа и он оставил тягостное впечатление своими темными сводами, плохо освещенными. Может быть, сейчас происходит какое-то восстановление сил и энергии этого дома, не знаю. Но, конечно, я бы выбрал для нас театр Товстоногова, который теперь уже не имени Горького. И это прекрасно, что не довлеет Горький, задвинули его…

Тиль

— Театр — это свобода?

— Это свободная игра с сознанием тех людей, которые приходят смотреть спектакль. Когда возникает единое биополе с артистами, тогда происходит настоящий театр. Это очень трудно зафиксировать. На телевидении это не получается. Я много над этим бился. Но телевизионная техника не записывает некоторую тонкую материю, о которой говорили восточные мудрецы, такую энергию… которая тоже часть человеческого существования.

— Простите, если это прозвучит без положенного пиетета: Марк Анатольевич, вы — хулиган?

— Да, я иду на определенный риск иногда и получаю от этого определенное удовольствие. Я начал рисковать еще в студенческом театре. У меня был там спектакль «Дракон», который закрыли. Я уже тогда остро почувствовал, что занимаюсь опасным делом, — кого-то оно может злить, кого-то раздражать. Как вот сейчас ненормативная лексика в спектакле «Вальпургиева ночь». Может быть, спустя время это тоже покажется мелочью. Но сейчас важно, потому что Венедикт Ерофеев без ненормативной лексики — это уже не Венедикт Ерофеев. И, может быть, конечно, я — дитя краснопресненских окраин, но мне эта лексика не режет ухо. Она звучит, как в народной частушке, где нецензурного, полуцензурного много.

— Вашего Жадова в «Доходном месте» когда-то сыграл Андрей Миронов. Мог бы он сейчас сыграть Веничку в «Вальпургиевой ночи»?

— Да, он мог бы. Он все мог, такой невероятно подвижный его актерский организм.

— Это свободная игра с сознанием тех людей, которые приходят смотреть спектакль. Когда возникает единое биополе с артистами, тогда происходит настоящий театр. Это очень трудно зафиксировать. На телевидении это не получается. Я много над этим бился. Но телевизионная техника не записывает некоторую тонкую материю, о которой говорили восточные мудрецы, такую энергию… которая тоже часть человеческого существования.

— Простите, если это прозвучит без положенного пиетета: Марк Анатольевич, вы — хулиган?

— Да, я иду на определенный риск иногда и получаю от этого определенное удовольствие. Я начал рисковать еще в студенческом театре. У меня был там спектакль «Дракон», который закрыли. Я уже тогда остро почувствовал, что занимаюсь опасным делом, — кого-то оно может злить, кого-то раздражать. Как вот сейчас ненормативная лексика в спектакле «Вальпургиева ночь». Может быть, спустя время это тоже покажется мелочью. Но сейчас важно, потому что Венедикт Ерофеев без ненормативной лексики — это уже не Венедикт Ерофеев. И, может быть, конечно, я — дитя краснопресненских окраин, но мне эта лексика не режет ухо. Она звучит, как в народной частушке, где нецензурного, полуцензурного много.

— Вашего Жадова в «Доходном месте» когда-то сыграл Андрей Миронов. Мог бы он сейчас сыграть Веничку в «Вальпургиевой ночи»?

— Да, он мог бы. Он все мог, такой невероятно подвижный его актерский организм.

«Вальпургиева ночь». Фотограф - Александр Стернин.

— Догадываюсь, что мои слова вызовут у вас улыбку, но не могу не признаться. Мне почему-то кажется, что в вашей истории, в вашем театре краснопресненские окраины растворяются в чем-то… пушкинском, что вы — такой пушкинский «хулиган».

— Да? Спасибо, конечно. Это для меня какая-то новость. Это такой комплимент. Хорошо, что у меня не кружится голова… никогда не кружилась. Не люблю, если произносят «в моем творчестве» или «мой рейтинг», но вот он, кажется, вырос, пока мы с вами говорим. В моей жизни все происходило трудно и постепенно, поэтому голова, слава богу, не кружится, нет.

Но вы правы — есть на свете какое-то светлое хулиганство.

— Может быть, это та самая ваша свобода? Из пушкинской сказки? Хотя вы ведь не любите это слово…

— Нет, применительно к Пушкину я это слово слышу иначе. Тут есть такой «сосуд», который нужно открыть. Но Пушкина я боюсь… не рискну.

— Да? Спасибо, конечно. Это для меня какая-то новость. Это такой комплимент. Хорошо, что у меня не кружится голова… никогда не кружилась. Не люблю, если произносят «в моем творчестве» или «мой рейтинг», но вот он, кажется, вырос, пока мы с вами говорим. В моей жизни все происходило трудно и постепенно, поэтому голова, слава богу, не кружится, нет.

Но вы правы — есть на свете какое-то светлое хулиганство.

— Может быть, это та самая ваша свобода? Из пушкинской сказки? Хотя вы ведь не любите это слово…

— Нет, применительно к Пушкину я это слово слышу иначе. Тут есть такой «сосуд», который нужно открыть. Но Пушкина я боюсь… не рискну.

Дата публикации:

Москва, 12 сентября 2015 года

Москва, 12 сентября 2015 года